Тумбасов и Кама

|

Земля с крутого взгорья будто палитра художника: темно- зеленое и синее — леса, желтое — поле пшеницы, молочно-зеленое — овес, голубое — лен, белое — гречиха. И, как в пазушках земных, там и тут селения. Земля, земля… Какое счастье шагать по родной земле! Поклон тебе, земля! Поклон… А. Н. Тумбасов о Прикамьи Л. Прозорова |

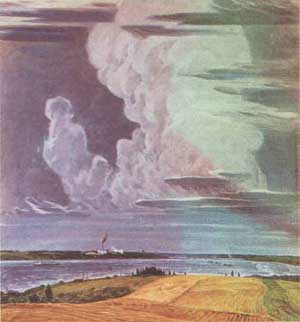

| А.Н. Тумбасов "Ходят грозы" |

После окончания Свердловского художественного училища Анатолий Николаевич приехал в Пермь, где и прожил всю оставшуюся жизнь. Ее он посвятил родному Прикамью, его воспеванию в своих живописных, графических и журналистских работах. Сам художник так писал об этом периоде творчества:

| «В 1957 году я приехал в Пермь, где Кама, к сожалению, отгорожена заиндустриализированным берегом, а в районе Гайвы строилась Камская ГЭС. Образ строителей, грандиозность сооружений увлекли меня. А перекрытие, так сказать, покорение рек, противоречащее извечному существу земли, оказалось особенной темой в творчестве. После Камской я последовал за друзьями — строителями и монтажниками — на Воткинскую ГЭС, Нижнекамскую, Саратовскую на Волге, Усть-Илимскую на Ангаре, Красноярскую и Саяно-Шушенскую на Енисее. И везде во время перекрытия рек наблюдал, как ломалась устоявшаяся погода золотой осени, обрушивалась на гидростроителей штормовыми ветрами со снегом, — природа сопротивлялась. |  |

| А.Н. Тумбасов "Восход Луны" |

|

Разлив Камского водохранилища был пространственно обширен. В 1964-1955 годах я принял участие в экспедициях областного краеведческого музея на старинные заводы в Чермоз, затем в Пожву, попавшие в зону затопления. Мне повезло как художнику встретиться с живой иллюстрацией прошлого еще в действующих цехах. Особенно с уникальностью Пожвинского как памятника заводской архитектуры, которая была исключительно ценной. Я сделал натурные зарисовки и этюды.

Творческий багаж пополнился, появились картины по старым заводам, по строительству гидростанций, стал публиковать газетные очерки — и в том числе о шахтерах-калийщиках и производственниках березниковских комбинатов. Появились книжки «Смелый гриб», «Кама выходит из берегов», «Эхо камня говорливого», изданные в Перми. |

| А.Н. Тумбасов "Мелодия осени" |

| Народилась и была издана в Перми книга «В разливах рек — моря» — очерки, зарисовки и иллюстрации из ближних и даль них путешествий по неохватной, огромной стране. И продолжал колесить по ее краям и весям: Кавказ и Соловки, Европейский Запад, Сибирь — Тобольск, Байкал, Якутск, дальние окраины земли — Курильские острова, жаркий Казахстан, вечно холодные Таймыр и Ямал. И святая святых — пушкинское Михайловское и Святогорский монастырь. И радость какая — спуститься на землю — родную Прикамскую землю. Путешествовать, писать этюды, делать наброски и зарисовки в творческих поездках и музейных экспедициях: Очер, Дуброво, Большая Соснова, Черновское, Нердва, Обвинск, Рождественское, Екатерининское, Северный Коммунар, Сива, Сепыч, Кулига — исток Камы; Фоки, Сосново, Альняш, Барда; Кыласово, |  |

| Березовка, Кишерть, Суксун; Пашия, Бисер, Теплая Гора, Медведка, Кын на Чусовой. | А.Н. Тумбасов "Утренние румяна" |

| Знакомился с речниками Камы, путешествовал по великим рекам — Волге, Печоре, Северной Двине, Енисею, Лене… Арктические

просторы — плаванье с караваном судов в ледовитой обстановке в море Лаптевых, у мыса Челюскина, в Карском море. Ходил с

геологами, изыскателями и дружил так же, как и с гидростроителями — людьми, сильными духом, добрыми и приветливыми. Волновала природа Севера и Юга, но ближе и роднее мне природа Урала, особенно Прикамья. В Перми была издана вторая книжечка рассказов — «Дрема луговая», как проповедь доброго отношения и внимания к одушевленной и кажущейся неодушевленной природе. Ибо, общаясь с ней, когда пишу эти этюды или рисую, непременно слушаю, о чем поют птицы, шумят листья, шепчутся былинки. Рассказы приглянулись в издательстве «Малыш», печатались в «Мурзилке». Была издана пермская мини-книжечка «Капельки» и еще некое пособие для беседы с ребятами — «Шмель на этюднике». Тема — художник и природа.» |

А.Н. Тумбасов "Река Гайва" |

|

Каму Тумбасов ставил наравне с Невой, если не выше. Ведь если Нева короткая река, то Кама — широкая, полноводная, имеющая большое количество притоков. Она несет свои воды к югу, в Каспийское море. Это основная артерия продвижения к Балтике и далее в Европу. Этому пути посвящена журналистская статья А. Н. Тумбасова «Кама — Нева», напечатанная в пермской газете «Большая Кама» в 1965 году. В этом очерке мы видим художественные зарисовки, ярчайшие впечатления, полученные от путешествия на пароходе «Кисловодск». Каме и ее притокам также посвящены многие живописные работы художника. |

| А.Н. Тумбасов "Верховья Колвы" |